Marcelle Pouyet est née à Chatillon dans l’Indre en 1921. Son père était gendarme. Marcelle a seize ans quand elle perd sa mère. C’est elle qui s’occupera de sa famille désormais.

Elle a vingt trois ans quand, en août 1944, les allemands en retraite passent dans la ville et fusillent à la Riperie, plusieurs garçons de son âge parmi les maquisards.

Elle quitte l’Indre après la fin de la guerre avec son mari et sa fille ainée, pour s’installer à Jargeau, dans le Loiret. Marcelle y donnera naissance à sept enfants en onze ans.

Le fleuve était juste de l'autre côté de la route, au pied de l'immeuble où ils vivaient. Marcelle attachait ses enfants avec une ficelle à une gouttière, de peur qu’ils ne tombent dans la Loire.

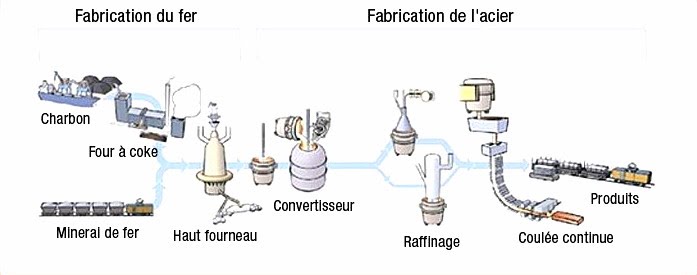

M. Pouyet travaillait comme ouvrier à «la Française de route» mais les salaires qu’offrait la sidérurgie dans les années 60 le décideront à rejoindre la Lorraine. Il travaillera à la cokerie d’Ebange pour Sollac. La famille débarque donc à la côte des roses, les immeubles sont à peine sortis de terre mais l’appartement est luxueux : six chambres, une salle de bain et les W.C à l’intérieur. Ca change du quarante huit mètres carrés où s’entassait la famille à Jargeau. Dans l’immeuble on comptait plusieurs familles nombreuses, il y avait tellement d’enfants que les gens formaient une grande famille et que l’entraide régnait. On trouvait toujours une voisine pour surveiller les gosses le temps d’une course et même pour partager les repas : quand on en fait pour huit… Mais huit enfants c’est beaucoup, et si madame Pouyet avait eu le choix elle se serait contentée de deux.

Mais voilà, à l’époque on ne savait rien du tout de ces choses là et on ne parlait surtout pas de contraception. Plus tard, Marcelle Pouyet élèverait trois de ses petites filles et le jour de leurs premières règles, elle leur dirait que si elles voulaient savoir quelque chose, elle les accompagnerait chez le médecin. La génération de Marcelle ne dialoguait pas avec ses parents et ceux-ci se cachaient pour tout. Il n’y avait pas de télévision pour s’informer et les mères ne disaient rien sur ces sujets.

En plus à l’époque, quand on était enceinte, on ne savait jamais à l’avance quel serait le sexe du bébé, ni combien on en aurait. Aussi quand on lui a annoncé un jour qu’elle avait des jumeaux, Marcelle Pouyet a laissé éclater sa joie. « Pauvre imbécile » lui a dit son mari qui savait quel surcroit de travail cela représentait. Sur ce plan là Marcelle avait de la chance car son mari prenait sa part des tâches ménagères. La lessiveuse à bouillir dans la cuisine après avoir frotté le linge sur une planche en bois. Le rinçage à grande eau et tous ces langes qu’il fallait laver. C’est que les couches jetables pour bébés n’existaient pas non plus. Les bébés étaient entourés d’une couche, d’un linge intermédiaire et du lange, tout ça sans épingles à nourrice et il fallait bien saisir le bébé sinon il aurait glissé à terre en vous laissant les couches dans les mains. La lessive était une corvée permanente.

Pourtant, la première chose que les Pouyet achèteront rue Molière, ce n’est pas une machine à laver mais un poste de télévision. Tout ça à crédit bien sûr.

Madame Pouyet a quitté le rez-de-chaussée que la famille occupait depuis son arrivée pour un appartement plus petit au premier. Son mari est mort en 1991 d'un emphysème, conséquence probable d'un accident du travail jamais indemnisé : il a été le dernier de ses collègues gazés à décéder.

La rénovation du quartier a amener le bailleur à transformer les grands six pièces du dessus en trois pièces et cela fait plus de bruit et moins de stabilité dans l’immeuble. Des douches ont étés installées et on a changé l’évier des cuisines.

Mais l’exécution des travaux laisse à désirer, il y a toujours un trou pas rebouché ou un morceau de lino pas posé. Et les ouvriers ne sont jamais responsables parce que ce n’est pas eux qui l’on fait. Madame Pouyet a même subi une inondation dont la suite n’est toujours pas réglée faute d’une signature d’un responsable sur un papier que le bailleur doit transmettre à l’assureur : dans une chambre du fond se trouvait un lavabo inutile. Les ouvriers ont trouvé le moyen de l’arracher du mur sans couper l’eau : on peut imaginer les dégâts.

l'accès au dos de l'immeuble est fermé pour protéger le terrain des boulistes mais le champ du noyer, propriété de la ville est laissé à l'abandon et jamais plus fauché car inaccessible.

Il y a aussi le noyer derrière l’immeuble : aujourd’hui il est inaccessible car l’association des boulistes en a condamné l’accès. On a toujours peur que le linge qui sèche de ce côté-là ne tombe et soit irrécupérable. Sinon l’entraide existe encore, M.Vagli lui monte toujours le journal après avoir rempli la grille de sudoku, Marcelle n’y connaît rien en jeux, et madame Palz lui apporte son pain tous les matins avant de revenir le soir pour l’aider un peu avant le coucher.

Mesdames Palz, Lambolez et Bianchi-haut